Mit Beiträgen aus Mitgliedstädten des Arbeitskreises Stadtbäume

In bundesdeutschen Städten haben Bauvorhaben, Leitungsverlegungen und Fällungen aus Verkehrssicherheitsgründen zu einer starken Reduzierung des Altbaumbestandes geführt. Durch die so entstandenen Lücken und die Überalterung der Baumbestände in historischen Stadtvierteln wird mancherorts über einen Generationswechsel im Straßenbaumbestand zumindest nachgedacht.

In diesem Zusammenhang wird der öffentlichen Hand immer wieder Planlosigkeit von Bürgerinitiativen vorgeworfen, zumal unterirdische Leitungsbestände Neu- und Nachpflanzungen häufig verhindern. Ein Straßenbaumentwicklungskonzept (SBEK) soll den Bestand an Straßenbäumen einer Stadt langfristig sichern und bietet zudem die Möglichkeit, in der öffentlichen Diskussion und Argumentation die regionalen Besonderheiten einer Kommune hinsichtlich des Großgrüns zu berücksichtigen und spezifisch darauf einzugehen. Gerade in Zeiten knapper Kassen können durch die Erarbeitung wirtschaftlicher Kennzahlen auch notwendige finanzielle Mittel aus den Konzepten abgeleitet und begründet werden. Somit wird die Entwicklung des Baumbestandes für Bürger und Kommunalpolitiker transparent und nachvollziehbar.

Aus derartigen Planungen können die Fachämter darüber hinaus mit Hilfe langfristiger Pflegekonzepte einen zeitlichen Rahmen zum Erhalt oder der Erneuerung der Straßenbäume an konkreten Objekten ableiten. Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Optimierung der Pflanzstandorte zu, um unseren Straßenbäumen langfristig bessere Lebensbedingungen und somit eine bessere Vitalität zu ermöglichen. Ungeeignete Arten und Sorten können langfristig durch geeignete ersetzt und die Artenvielfalt erhöht werden. Neuartige Krankheiten und Schädlinge finden dabei ebenso Berücksichtigung wie Habitus, Salzverträglichkeit, klimatische Veränderungen, Funktionalität u. v. a. m.. Auch die Sicherung künftiger Pflanzstandorte durch die Optimierung perspektivischer Bauvorhaben kann im Rahmen der SBEK Berücksichtigung finden.

In den folgenden Erläuterungen soll die unterschiedliche Herangehensweise zu derartigen Planungen in ausgewählten Städten vergleichend betrachtet werden. Die regionalen Unterschiede und Aufgabenstellungen dieser Beispiele sollen anderen Kommunen Anregungen zum Umgang mit diesem wichtigen Thema bieten.

Bonn

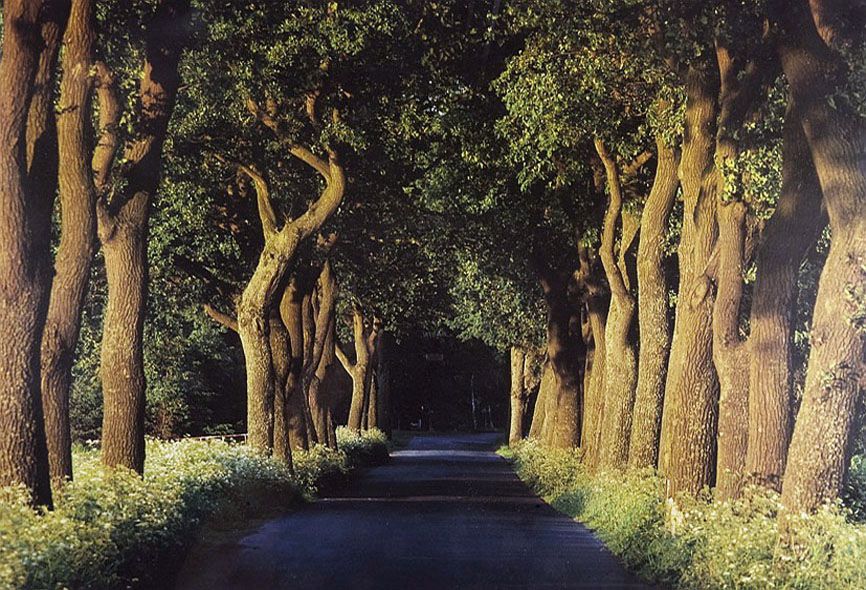

Bundesstadt Bonn; Foto Giacomo Zucca

Bundesstadt Bonn; Foto Giacomo Zucca

Anlass:

- Bäume sind der Stadt Bonn ein wichtiges Anliegen: Sie bringen Grün in die Straßen, sorgen für Aufenthaltsqualität und sind besonders bedeutend für die Anpassung an den Klimawandel. Um den Bonner Baumbestand weiterzuentwickeln und wo möglich mehr Straßenbäume für die kommenden Generationen zu pflanzen, hat die Stadt Bonn jetzt ein Baumkonzept vorgelegt.

- Trotz eines Bestandes von knapp 30.000 Straßenbäumen gibt es in Bonn zudem 539 baumlose Straßen. Bei 2.245 Straßen insgesamt ergibt das einen Anteil von 24,29 % bei unterschiedlicher Aufteilung der Straßen ohne Baumbestand in den Stadtteilen.

- Es fehlten die konzeptionell-planerische Aus�sagen über die Entwicklung des Straßenbaumbe�standes in Quartieren und Straßen.

Ziel:

- Bäume in der Stadt sollen die Lebensqualität erhöhen und das Stadtbild bereichern und prägen, vor allem im stark bebauten und versiegelten Umfeld.

- Straßenbäume sollen das Öko�system Stadt stärken, besitzen eine wichtige Biotopver�bundfunktion und sind für Insekten und Vögel oft der einzige Lebensraum in der Stadt.

- Mit Hilfe gestalterischer Auswahlkriterien soll ein harmonisches Zusammenspiel von Bau- und Baumform erreicht werden, sodass Stra�ßenbäume das Bild von Gebäudestrukturen und Verkehrsflächen positiv beeinflussen.

Methode:

-

Anhand definierter Parameter wird eine Bedarfspriorität für die Stadtbezirke ermittelt. Die Berechnung von mittleren Werten wird als Grundlage für die Einstufung `unterdurchschnittlich´ und `überdurchschnittlich´ vorgenommen. Diese Herangehensweise ermöglichte eine weitgehend objektive Einstufung des Bedarfs bzw. der Defizite der einzelnen Bezirke

-

Kriterien

1. Siedlungsdichte

2. Bevölkerungsdichte

3. Soziale Komponente

4. Klimatische Lasträume – Tagsituation

5. Klimatische Lasträume – Nachtsituation

6. Baumlose Straßen

- Neben den anderen Umwelt�faktoren wird dem Thema Stadtklima eine besondere Bedeutung bei der Auswahl der Baumarten/Sorten eingeräumt.

Ergebnis:

Straßenbaumkonzept Bonn, Zwischenbericht

- Dem Ziel, den städtischen Straßenbaumbestand im Sinne des vorgelegten Stadtbaumkonzepts weiter zu entwickeln, wird per Beschluss zugestimmt.

- Die Verwaltung wird beauftragt, die Vorschläge zu einzelnen Straßen aus dem Bericht detailliert auf ihre tatsächliche Umsetzbarkeit zu überprüfen.

- Konkrete Planungen für Baumpflanzungen, welche sich aus dem Konzept ergeben, werden für die geprüften Straßen erarbeitet und den zuständigen Bezirksvertretungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

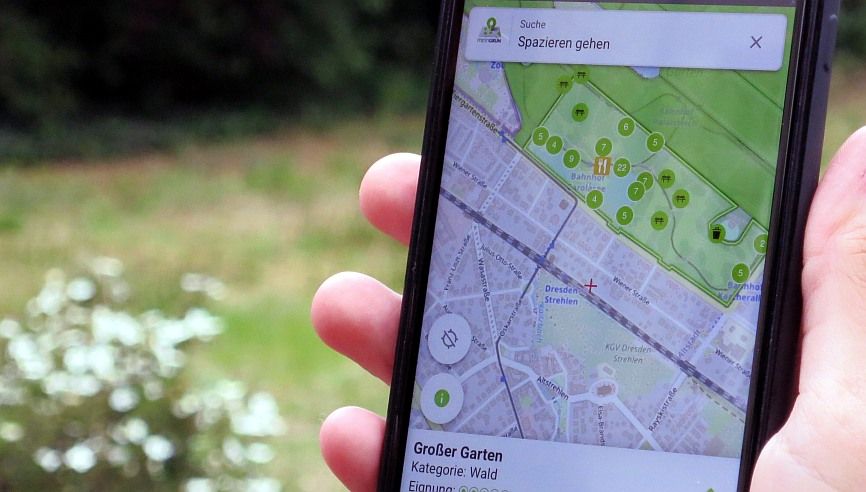

Dresden

Anlass:

- Durch Ausbau von Straßen, durch Leitungsverlegungen und vor allem durch den Klimawandel und damit verbundene biotische und abiotische Schäden sind immer mehr Bäume gefährdet, der Altbaumbestand im Stadtgebiet Dresdens verringert sich drastisch.

- Nachpflanzungen lassen sich oft schwer durchführen (Abstand zu Leitungen, Gehwegbreite, Einbauten etc.), ein Konzept solldaher Vorgaben, Alternativen und Lösungsansätze aufzeigen.

- Forderung des Dresdner Stadtrates zur Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes von 2009.

- Politische Legitimation durch Stadtratsbeschluss im September 2020. Die Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes erfolgte bis September 2020.

Ziel:

- Langfristige Sicherung und Entwicklung der Straßenbäume im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden.

- Freihalten von künftigen Pflanzstandorten. Dazu dient die für alle Ämter verfügbare Karte „Pflanzpotenziale“ im städtischen Geoinformationssystem.

Methode:

- Planung des Entwicklungskonzeptes für die Stadt Dresden mit Analyse, Leitlinien und Planungen für das Haupt- und Nebenstraßennetz sowie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für die Erarbeitung künftiger finanzieller Kennzahlen.

- Schwerpunkt des Konzeptes sind die Planungen zum Hauptstraßen- und Nebennetz in Dresden und die Erarbeitung einer Straßenbaumliste für Dresden. Es wurden konzeptionelle Pflanzvorschläge erarbeitet. Ausgehend vom Vitalitätszustand der Bäume (Stufen 1 bis 5) im Straßenbaumkataster leiten sich dabei Handlungsfelder in Bezug auf Ergänzung, Erhalt, Neubegrünung, Sanierung und Umbau des Straßenbaumbestandes ab.

- Weiterbestehen der Arbeitsgruppe aus städtischen Ämtern, Versorgungsträgern und wissenschaftlichen Einrichtungen, Einarbeiten der unterschiedlichen Belange in das Straßenbaumkonzept.

Ergebnis:

- Der Begrünungsanspruch im Straßenraum ist als gleichberechtigter Grundsatz neben den Versorgungs- und Erschließungsfunktionen im Bewusstsein und in der Planungspraxis zu verankern.

- Fortbestehen der Arbeitsgruppe „Unterirdischer Bauraum“, um sich in regelmäßigen Abständen über Bauvorhaben und Straßenbaumpflanzungen sowie über Vereinbarungen und technische Lösungen für das Überpflanzen von Leitungen abzustimmen. Es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung zum Stand der Umsetzung der Konzeption in den politischen Gremien.

- Leitsatz der Straßenbaumkonzeption: „Der Straßenbaumbestand Dresdens soll nachhaltig geschützt, gepflegt und entwickelt werden, so dass ein gesunder, attraktiver und den ökologischen Rahmenbedingen angepasster Bestand das Bild der Landeshauptstadt Dresden nachhaltig prägen kann“.

- Das Konzept wurde 2020 einer Bewertung und Überprüfung unterzogen und für das gesamte Stadtgebiet umfassend aktualisiert. Es soll den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel Rechnung tragen und so auch zukünftig für objektbezogene sowie gesamtstädtische Planungen genutzt werden.

Erläuterungsbericht 2019 (9,5MB)

zur Homepage

Leipzig / Straßenbaumkonzept 2030

Anlass:

- Die Untersuchung des Straßenbaumbestandes von Leipzig belegt, dass Straßenbäume durch ihre allgegenwärtige Präsenz ein raumprägendes Element im urbanen Gefüge sind.

- Eine genauere Betrachtung zeigt zudem, dass sich die Straßenbäume unterschiedlich stark an den Straßen von Leipzig konzentrieren.

- Die Analyse zeigt aber auch, dass es in Leipzig Straßen ohne jedwedes Grün gibt.

Ziel:

- Das Straßenbaumkonzept Leipzig 2030 setzt erstmals einen auf die Entwicklung des gesamten städtischen Straßenbaumbestandes ausgerichteten strategischen Handlungsrahmen bis zum Jahr 2030.

- Mit seinen Leitlinien und Handlungsprioritäten soll es den im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 2030 und in der Freiraumstrategie der Stadt Leipzig formulierten Zielen der nachhaltig wachsenden Stadt Rechnung tragen.

- Die Erweiterung des Straßenbaumbestandes - als einen wesentlichen Bestandteil der urbanen grünen Infrastruktur - soll einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Luftreinhalteplanes Luftreinhalteplanes und des Stadtentwicklungsplanes Verkehr und öffentlicher Raum sowie zur Anpassung an den Klimawandel leisten.

Methode:

- Der Umsetzungsprozess zum Straßenbaumkonzept Leipzig 2030 wird als ressort- und ämterübergreifender Prozess unter Federführung des Amtes für Stadtgrün und Gewässer angelegt.

- Ein wesentlicher Baustein sind Erstpflanzungen in bisher baumlosen Straßen, vor allem in den stark verdichteten urbanen Stadtteilen, aber auch an Ortsteilverbindungsstraßen.

- Mit dem Investitionsprogramm können ab 2021/22 etwa 500 neue Baumstandorte pro Jahr unabhängig vom normalen Straßenbau geschaffen und bepflanzt werden.

- Ein wesentlicher Baustein sind Erstpflanzungen in bisher baumlosen Straßen, vor allem in den stark verdichteten urbanen Stadtteilen, aber auch an Ortsteilverbindungsstraßen.

Ergebnis:

- Insgesamt zeigt das Straßenbaumkonzept zusätzlich zu den 57.000 bereits vorhandenen Straßenbäumen ein Potential von 45.000 weiteren Baumstandorten auf.

- Zwar wurde der Zielwert von jährlich 1.000 Neupflanzungen noch nicht erreicht (2019: 332 Bäume, 2020: 522 Bäume, 2021: 283 Bäume). Wesentliche Anteile dieser Erstpflanzungen konnten jedoch in Bestandsstraßen umgesetzt werden.

- Zwischenzeitlich mussten hohe Ausfallraten aufgrund von Trocken- und Sturmschäden sowie Krankheitsbefall durch Nachpflanzungen kompensiert werden.

- Zudem standen die zusätzlich geschaffenen Personalstellen (vier Stellen für Planung und Umsetzung Straßenbäume) Straßenbaumplaner*innen erst im Laufe des Jahres 2021 vollständig zur Verfügung.

zur Homepage

München

Anlass:

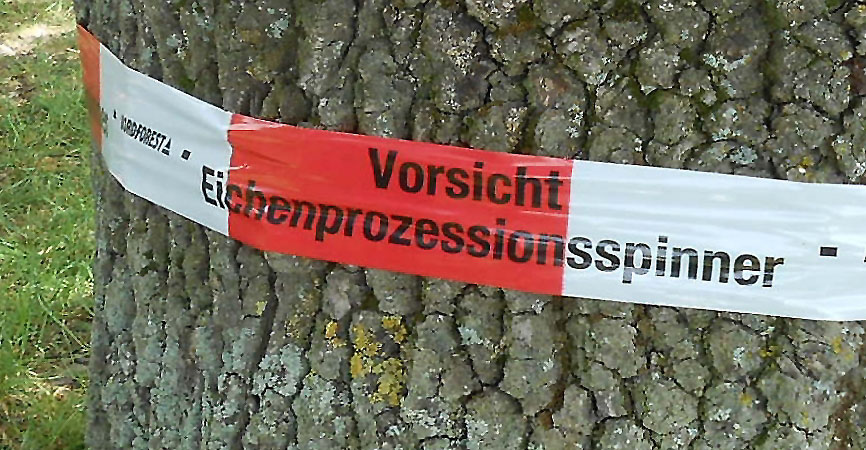

- Durch die Zunahme von Krankheiten und Schädlingen, bedingt durch klimatische Veränderungen und durch die Zunahme von Extremereignissen, steigt die Gefahr der Schädigung des Baumbestandes.

- Vorwiegend wurden in der Vergangenheit heimische Baumarten verwendet, ein Großteil besteht aus Linde und Ahorn (ca. 65 %) Die Pflanzenverwendung muss den Stresssituationen in der Stadt angepasst werden.

- Die Ergebnisse aus der regelmäßig durchgeführten Vitalitätserhebung bescheinigen einen bedenklichen Vitalitätszustand der Stadtbäume

Ziel:

- Verwendung neuer Baumarten im städtischen Straßenraum zur besseren Artendurchmischung in der Stadt und Risikoverteilung bezüglich Krankheiten und Schädlingen

- Entwicklung neuer Lösungen einschließlich Erfolgscontrolling

- Förderung der Akzeptanz neuer Baumarten bei der Bevölkerung

Methode:

- Bildung einer Arbeitsgruppe, die bei allen Bauvorhaben die Verwendung der Baumarten und Baumsorten festlegt

- Zusammenarbeit mit Hochschulen und Institutionen, um Wissen und Erfahrungen aus Forschungsergebnissen einfließen zu lassen

- Bestandsaufnahme:

- Baumartenverteilung in der Stadt München

- Vitalität und Zustand der Bäume

- aktuelle Krankheiten und Schädlinge

- Maßnahmen:

- Münchner Straßenbaumliste und Straßenbaumtest München

- Baumbrief

- Leitfaden zur Verwendung von Baumarten

Ergebnis:

- Bildung einer Arbeitsgruppe „Baumarten“, die die Auswahl der Baumarten und Baumsorten bewertet und vorgibt

- Bekanntmachung von neuen Erkenntnissen aus dem Straßenbaumtest über die Eignung und Verwendung von „neuen“ Arten und Sorten

- Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Planern und externen Partnern zur Verwendung von Straßenbäumen

- Erhöhung der Arten und Sortenvielfalt

- Langfristige Reduzierung der Ahorn – und Lindenbestände

Rostock

Anlass:

- durch Ausbau von Straßen, durch Leitungsverlegungen und andere Bauvorhaben sind immer mehr Bäume gefährdet, der Altbaumbestand in einzelnen Stadtteilen der Stadt Rostock verringert sich drastisch

- Nachpflanzungen lassen sich oft schwer durchführen (Abstand zu Leitungen, Gehwegbreite, Einbauten etc.), ein Konzept sollte daher Vorgaben, Alternativen und Lösungsansätze aufzeigen

- durch die Erarbeitung eines SBEK’s für den Stadtteil Warnemünde wurden aus dem politischen Raum derartige Konzepte für weitere Stadtteile gefordert

- Bereitstellung notwendiger jährlicher HHM durch die Bürgerschaft

Ziel:

- Langfristige Sicherung und Entwicklung des Straßenbäume in den Stadtteilen der Hansestadt Rostock, in denen ein Generationswechsel im Baumbestand bevor steht

- Freihalten von künftigen Pflanzstandorten durch Optimierung künftiger Bauvorhaben

- Erhaltung städtebaulicher und denkmalpflegerischer Situationen unter besonderer Berücksichtigung des Alleenschutzes in M-V

Methode:

- Kurzcharakteristik des Stadtteiles

- Bestandsaufnahme:

- Steckbriefe der Straßen

- Vitalität und Zustand der Bäume

- Bewertung des baulichen Umfeldes

- Erfassung der Versorgungsleitungen

- Maßnahmen:

- Fallgruppendefinition nach Straßen

- städtebauliche Leitbilddiskussion

- Maßnahmenbeschreibung

Ergebnis:

- der Begrünungsanspruch im Straßenraum ist als gleichberechtigter Grundsatz neben den Versorgungs- und Erschließungsfunktionen im Bewusstsein und in der Planungspraxis zu verankern

- Bildung einer Arbeitsgruppe „Bäume und Leitungen“, um in regelmäßigen Abstimmungen Grundsätze zu formulieren und objektbezogene Sondervereinbarungen abzuschließen

- Die SBEK’s geben Praktikern und Planern in den einzelnen Stadtteilen der Hansestadt Rostock einen zeitlichen Rahmen für Erhalt und/oder Erneuerung des Baumbestandes sowie Handlungsempfehlungen für Objekt konkrete Sanierungsmaßnahmen